1937年夏天,梧州鸳鸯江碧波荡漾,一只小艇悄然泛于江上。艇上的几个年轻人似乎在悠闲地观赏山光水色,却神情凝重。他们是中共苍梧县委的秘密党员,为了避开特务的耳目,遂选择在江中荡舟聚会,商议创办一份唤醒民心的抗战文化刊物。几番斟酌,中共苍梧县委的领导人将刊物定名为《战报》,并于1937年8月创刊。

我从抗战时期的党史资料中了解到,这是中共梧州党组织宣传抗日救亡和中共抗日民族统一战线的阵地,更是广西抗战初期我党主办的发行范围较广的杂志。岁月流转,《战报》存世无多。去年几经周折,我委托朋友从上海一所大学图书馆查找到馆藏仅存的第四至十二期《战报》,终于触摸到那段历史的珍稀凭证。

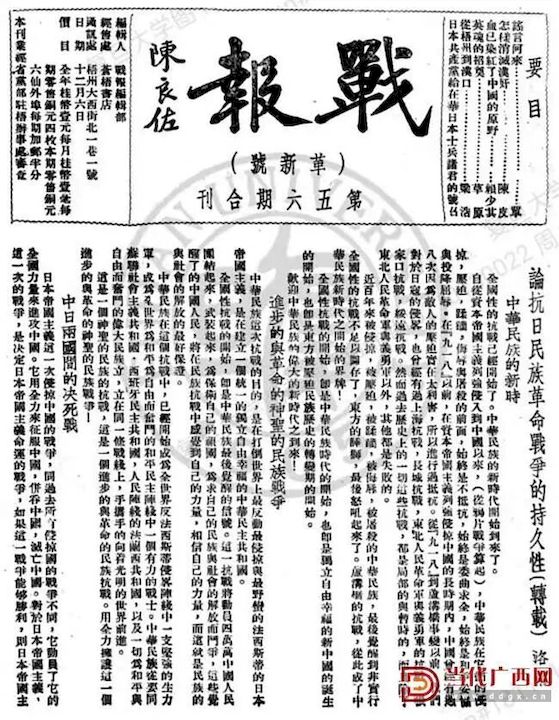

岁月流转,《战报》存世无多。图为《战报》第五六期合刊头版。作者 供图

1937年,七七事变的隆隆炮声响起后,在国共合作抗日的历史背景下,梧州社会各界的抗日救亡运动如星火燎原般兴起。中共苍梧县委筹办《战报》,旨在宣传中共抗日民族统一战线方针政策,营造全民族抗战的社会氛围,鼓动市民大众投身抗日救亡运动。最初参加筹办的有中共苍梧县委书记罗青松,以及潘寿康、陈大荣、何忌(何新发)、陈邕麟、谭镇邦(谭敏)等中共党员。其中何忌是广西大学新入党的学生,一位爱写诗的热血青年。

为安全起见,他们在洞天酒家、鸳江游艇上多次开会商讨筹办事宜。《战报》最初为三日刊,不久改为周刊,铅印16开本;主要刊载抗战新闻,每期都有短评。编辑工作主要由潘寿康、陈大荣负责,特约前往安徽前线的梁泽宏、陈允两人为战地记者。

同年10月,中共苍梧县委重建中共梧州文化支部,谭镇邦、何忌、黄汉杰、黄汉炎为成员,由谭镇邦任支书。《战报》改由文化支部负责编辑出版,定为旬刊,由黄汉杰任《战报》社长,何忌为主编,4人并肩担起《战报》编辑工作之责。谭镇邦主持编辑会议、决定编辑方针和每期中心内容,约稿、组稿和发行都是由他负责。此外,还有中共党员李雪涯主要负责撰稿。他们请梧州区民团指挥官、爱国将领陈良佐为《战报》题写刊名,民团指挥部还拨款50元作为补助费。此举体现了抗日民族统一战线的精神,也避开了特务分子的骚扰。

之后,《战报》的发行渠道不断拓展,在梧州由苍梧书店代销,外地由邮寄派发,有些县设有代销点。每期发行两三千份,发行量最高时达五六千份。《战报》的发行范围广西省内为南宁、柳州、桂林、横县、永淳、宾阳、武宣、贵县及桂东南地区,外地发行至广州、香港、澳门,国外发行到棉兰、新加坡、西贡、曼谷等地,可谓风行一时。出自广西的一份地方抗战文化刊物能够拥有如此巨大的影响力,在当时难能可贵。

最初,《战报》经销处为苍梧书店。1938年2月8日出版的第十二期,则标明特约经销处为梧州杂志公司、桂林前导书店、南宁苍梧书店、郁林群生书店。这表明此时《战报》已发行至广西各地。

值得一提的是,苍梧书店是在李济深和中共特科秘密党员宣侠父的支持下,于1936年创办的,以发行宣传抗日民族统一战线的书刊为重点,由李济深出资。李济深先生的中华民族革命大同盟广西地方委员会的接头地点也设在苍梧书店。1938年,日寇进犯广州,苍梧书店搬迁至南宁市营业。

1937年秋,广东勷勤大学因日寇轰炸而无法上课,迁到广西梧州,改名为广东省立教育学院。该校师生与广西大学的学生一起开展抗日救亡宣传教育活动。中共梧州党组织为他们提供《战报》,又从李济深公馆借来《救国时报》,供师生们进行时事政治教育。

据黄汉炎忆述,《战报》的办报方针有三:一是保持无党派面目,把国共两党领导人的抗战文章与李宗仁、白崇禧的抗战言论同时刊登。二是保持地方性,由于当时李、白十分害怕进步力量进入广西,《战报》就注意一般不约广西省外作者写稿。三是保持战斗性,对违反抗战、团结、进步方针的反动言论进行揭露和批判。《战报》创办初期,由于经常转载党中央杂志《群众》(当时在全国公开发行)刊载的中共中央领导同志的文章,一度受到国民党当局的怀疑。鉴于此,由文化支部编辑后,《战报》转变了应对策略。黄汉杰回忆道:“我们编辑《战报》很少直接刊载党的领导人的文章,而是根据党的抗日民族统一战线政策和党的领导人文章的精神,针对当前的形势,约其他同志写稿,或者我们自己写稿。”

《战报》的编辑还十分注意贴近读者。编辑部征稿文章中称:“以后我们准备多转载一点重要而又难得的救亡言论,使得读者知道更多而又更必需的斗争武器。”“我们热烈地希望和读者打成一片。”向读者征文题目有《抗战中我的生活》《我对于抗战的意见》。这如同一封亲和的邀请函,让广大民众的声音也能登上这方舞台。“投来的稿件发表后,每篇赠送本报一月,未发表者也赠本报一期”。可能这就算是微薄的稿酬了。

翻开现存的几期《战报》,其刊发的内容丰富多样,仿佛能听见历史的回声。

各地的战况在这里汇聚,字里行间充满征尘。有东北、晋北、上海、华南等地中国军队的战绩,如随军记者发自武汉前线的报道《从梧州到汉口》;有特约战地通讯员写的《征途上的我们——学生军生活片段》,现场报道广西学生军在湘桂铁路沿线的行军见闻;还有战事报道《我军采取总反攻的新战略》《敌我将在徐州会战,八路军援军开徐州》等。读来剑拔弩张,满纸硝烟。

刊载中共领导人和著名人士的抗战文章或演讲。第七期《战报》转载了毛泽东同志的文章《目前的时局》;刊发钱俊瑞先生1937年12月5日对梧州文化界演讲的记录稿,题为《目前救亡运动的检讨》;还刊有记者对沈兹九先生的访谈。当时著名的“七君子”中的邹韬奋、沙千里、王造时,以及钱俊瑞、沈兹九、杨东莼、金仲华等几位文化学者曾到梧州,中共梧州党组织邀请他们在北山公园的中山纪念堂作报告,分析抗战形势,观众十分踊跃,影响深远。第五六期合刊转载洛甫纪念九一八事变6周年的文章《论抗日民族革命战争的持久性》,以及赖少其先生的演讲记录《血已染红了中国的原野——告别梧州的同志》。

《战报》的时评也尖锐泼辣,激情澎湃,而且富有指导性。如《保卫华南》《扩大民革总委会组织》《纪念伟大的国父诞辰——为民族解放抗战到底》等时评文章。还有一些抗战救亡工作指引的文稿,如《农村抗敌救亡工作提纲草案》《梧区战时政工团宣传大纲》《如何开展青年救亡运动》《应征士兵家属救济暂行办法》等。第十期刊发了《战时农民动员问题特辑》一组文章,指导如何发动农民投入抗战,从开放民众运动到防止汉奸活动,从战时教育到寒假下乡,甚为全面详尽。这使刊物具有了更强的指导性和实用性。

《战报》是文化抗战的阵地,编辑、作者和读者大多是青年学生,他们热衷于运用文艺武器来表达自己的爱国情感,刊发了不少抗战文艺评论和诗歌作品。第四期有抗战文艺评论文章《诗歌在抗战中》《修改后的〈春风秋雨〉及其演出——梧州救国话剧社演出〈春风秋雨〉的一个自我批判》等。第五六期合刊《“战时音乐”的提出》一文,赞誉梧州一些青年音乐爱好者收集各地杂志上刊发的一些新歌,合集出版定名为《抗战歌曲》,适合全面抗战时期演唱。草原的诗《一二·一九》描写了1937年12月19日下午日军飞机轰炸梧州的惨状,字字泣血,兹摘录如下:

在炸弹与机关枪/炸击下的人,满怀着愤怒与惊慌/“到哪里去呢?天哟,/观音菩萨哟/哪处去躲藏?/啊……/啊,我的仔女呢?/我的爹娘!”/和着小娃娃的哭声,/和着凌乱的脚步,/一齐在紧张的空气中激荡!

轰隆轰隆轰隆……/大地在旋转,/屋宇在颠荡。/富民坊的泥土,/飞机场的火焰,/带着悲惨的呼声/和淋漓的血肉,/像尘烟/飞上了半空……

正是“愤怒出诗人”。这既是抒情诗,也是叙事诗,将日军的残暴刻进诗行。这些悲愤泣血的诗句,是对暴行的控诉,对反抗的呼唤,满是“以血还血”的刚烈。

第十一期夜浪的诗歌《火炬 歌声——纪念梧州火炬歌咏队巡行》,则洋溢着众志成城的激昂,气势磅礴:

一千道人间的烽火!/一万句正义的高歌!/火光/照彻/湍急的西江,/照彻/静静的夜,/谁又不聆听/万阕壮曲/冲破沉寂的山城!

今晚,梧州变了/红城/红的火,/雷厉的歌声,/燃烧在红的心,/钢铁的意志,/(政治的藩篱,/消失在烽火里)

…… ……

这是一幅梧州民众抗日救亡运动的壮阔场景,让人仿佛能听见歌声冲破夜空,如火如荼,激动人心。

第十二期曼克的诗歌《爸爸的遗产——南宁被袭后》,以一个被日军轰炸死去的父亲临终对孩子的嘱托为视角,用最朴素的语言传递最刻骨铭心的痛:

娃娃,你怕爸爸的血吗?/不要怕,你来。/你要记住爸爸的话,/记住刚才/十二架鬼子飞机在这里轰炸,/炸了二叔的茅屋,/还炸伤了你年老的爸爸!/娃娃,你要是爱爸爸,/你就不要忘记今天的轰炸……/娃娃,你还要紧记:/去抢一支胜利的旗,/插在爸爸的坟上,/做个光荣的奠仪。

这些诗歌都富有强烈丰富的画面感,从不同侧面构成了抗战时期的情感图谱:有对暴行的血泪控诉,有对团结救亡的热烈礼赞,更有对于夺取胜利的坚定嘱托,共同奏响全民抗战的精神号角。

1938年8—9月间,中共梧州文化支部的4位同志先后调离梧州,《战报》没有再继续出版,1938年9月17日出版的第19期为最后一期。改革开放后的20世纪80年代,当年参与创办和编辑《战报》的黄汉杰、黄汉炎、何忌、刘毅生、李雪涯等老同志在一次党史座谈会上集体回忆,广西抗战初期,梧州《战报》是党主办的、出版时间较长、期数较多、发行范围较大的一份杂志。

《战报》短暂如流星,却以炽热的光芒,在历史的天幕上刻录了属于梧州、属于广西的抗战记忆。如今,那些泛黄纸页静静躺在图书馆里,油墨香已经散尽。但我们拂去时代的烟尘,仍然可以触摸到一个民族在危难中迸发的勇气,天下兴亡、匹夫有责的担当,百折不挠、抗战必胜的信念,都在这字里行间,永远灼热滚烫。

(作者简介:曾强,广西抗战文化研究会副会长,梧州市政协文史和学习委员会原主任)